При поддержке туркомпании «Золотое кольцо Карелии»

Фото: Игорь Подгорный (кроме подписанных отдельно)

Лето 2017 года. Август. Вечер. Мы с друзьями стоим на ночевке на старенькой яхте в заливе рядом с давно нежилой деревней Пегрема в карельском Заонежье. После купания в еще теплой воде и ухи с традиционными «полста» лежим на палубе и смотрим на удивительно звездное небо. Маленькая белая крупинка с парусом и тремя пассажирами. Земля, человек, космос – все едино, как говорил нам в этот день археолог и хранитель Пегремы Анатолий Журавлев. И мы тоже часть этой вселенной.

Именно так заканчивается книга «Заонежье обетованное», которая вышла в 2023 году. Именно этим воспоминанием о Пегреме и об археологе Анатолии Журавлеве, которого не стало в 2023 году, я хочу начать новый проект «Остров Заонежье». Название для него придумал мой друг и напарник по путешествиям, а по совместительству известный карельский фотограф Игорь Подгорный.

Те наши с Игорем истории про большое путешествие по Заонежью на автомобиле превратились за семь лет сначала в 18 публикаций в газете «ТВР-Панорама», потом благодаря настойчивости руководителя Центра развития социального туризма Дмитрия Боброва в книгу «Заонежье обетованное» и в полноценный проект с составлением турмаршрута и установкой стендов в Заонежье.

Весной 2024 года «Группа проектов: «Заонежье обетованное» заняла первое место на выставке «Земля Калевалы» в Петербурге.

А фотовыставка о Заонежье со снимками, которые сделал Игорь, была представлена в Таврическом дворце северной столицы России.

С того времени много воды утекло. Нет уже Анатолия Журавлева, и без него Пегрема уже не та.

Нет уж и многих других героев этой книги. Кто-то ушел навсегда, кто-то покинул свои деревни и переехал в город, кто-то просто пропал со всех радаров. Нет уж и яхты той, и автомобиль с обложки книги, на котором мы путешествовали, уже не с нами. Но проект живет. По просьбе читателей, напечатан второй тираж книги.

Стоят и радуют туристов стенды, рассказывая об этом дивном крае. Фотовыставка все еще путешествует по Карелии.

Много воды утекло. Но много осталось. Там – в Заонежье. И осталась идея – а что если проехать по Заонежью, но не на машине, а на лодке, на катере! Ведь Заонежье – на самом деле не одно. Их два – то, что на суше, материковое, с дорогами и цивилизацией. То, что в шхерах – водное, суровое, труднодоступное. Второе когда-то называлось Кижская волость с центром на легендарном острове Кижи.

И народа в Заонежье, как мы убедились, два. Островитяне и жители тех материковых деревень волости, куда можно добраться только по воде, гордо называют себя «кижа́на» по имени главного острова Заонежья. А материковых заонежан, у которых дороги, магазины и цивилизация, первые свысока величают «великогу́ба» (по названию крупнейшего села Великая Губа) или «матёра» (от слова материк). Те, которые «кижана», не такие как «великогуба». И мы в этом убедились в этой поездке. Они чем-то похожи на поморов. Такие же свободные, своенравные, настоящие потомки новгородцев с глубоким своим понимаем мира и правды.

И вот на той самой воображаемой уже яхте из 2017 года наш проект заплывает, или как говорят моряки, заходит туда, где вместо суши вода, вместо автомобиля лодка, где живут люди моря. Нашего карельского моря, именуемого гордо – Онего! И снова маленькая белая крупинка с пассажирами. Земля, человек, космос – и мы как часть этой вселенной.

Нас было трое на челне. Знакомство

Нас было много на челне, иные парус напрягали, другие дружно упирали вглубь мощны весла…. Вновь отправляясь в Заонежье, да еще в водную его часть, в легендарные Кижские шхеры, нам хотелось общаться друг с другом стихами Пушкина, былинным говором, языком предков, который мы не знаем. И конечно, хотя бы на минуту вообразить себя самыми известными собирателями былин Павлом Рыбниковым (на фото справа) и Александром Гильфердингом (слева), которые почти 200 лет назад путешествовали здесь, правда, с разницей в 10 лет.

Сосланному в Олонецкую губернию в 1859 году Рыбникову было тогда около 30 лет. А Гильфердингу, который был здесь после Рыбникова, около 40 лет, а в 41 год он и вовсе умер. Молодые парни ведь!

Нам же, отправившимся в начале августа 2024 года в Кижскую волость собирать свои истории, уже очень далеко за 40, а кому-то почти 50. Как тут не вспомнить цитату из «Неоконченной пьесы…»:

Мне тридцать пять лет. Всё погибло, всё! Я ноль! Я ничтожество! Мне тридцать пять лет! Лермонтов восемь лет как лежал в могиле! Наполеон был генералом! А я ничего в вашей проклятой жизни не сделал! Ни-че-го!

Почти с такими мыслями, с мечтой сделать что-то важное в этой «проклятой жизни» мы и отправлялись в новое путешествие в Заонежье, почувствовав уже привкус радости от внимания к первой книге «Заонежье обетованное». Значит, это кому-то надо, кроме нас.

Ваша книга как бы завершающий аккорд после трилогии Любови Герасевой «Сродники». Герасева собрала и представила, как жили в Заонежье. Прошло столько лет, вы показываете, как живем в Заонежье сейчас.

Эти слова уже после этой поездки и прочтения нашей книги в октябре 2024 года сказала Людмила Панкратова, вдова писателя, бывшего редактора журнала «Север», заонежанина Станислава Панкратова, который похоронен на острове Кижи. Для нас это очень важное напутствие и ответственность. Показать Заонежье и его жителей сейчас, но непременно через призму прошлого. Вот она наша цель.

Мы – это команда из трех человек. Автор этих строк Евгений Белянчиков, фотограф Игорь Подгорный и наш друг Сергей Шихуцкий. Сергей – тот самый барин из первой книги, который превратил 100-летний разрушенный крестьянский дом в деревне Кондобережская в «Жемчужину Заонежья», и с которым мы за последние годы сдружились. Ну как не сдружиться петрозаводским рыбакам с рыбаком из Заонежья, у которого есть дом на берегу Онего и прикормленные рыбные места. Вот кому не должно быть стыдно за дела свои. Его чудесный дом-терем – настоящее украшение Заонежья.

Сергей пинал нас почти за год до поездки, объявив себя в ультимативной форме, без права на возражение нашим проводником.

Пишите план, — требовал он. – Я 10 лет строил этот дом, света не видел, а теперь хочу путешествовать! Многие места в Заонежье даже не видел. Хочу в экспедицию! Пишите план!».

Написали. Пока писали, в очередной раз поняли, что Заонежье это не про планы. Оно набросилось на нас всем своим масштабом. И как это обычно бывает, план наш сломался сразу после его написания. И началась та самая магия, когда все идет не по плану, а так, как дает провидение.

В первой поездке в 2017 году мы искали своих героев. Летом 2024 года герои сами искали нас. Наталья Марковская за две недели до поездки написала в личку «ВКонтакте», что в деревне Гарницы на Большом Клименецком острове у них с мужем Александром, известным экологом и экспертом по лесу, построен гостевой дом. И они нас приглашают в гости.

А еще там живет ее мама Валентина Васильевна, жена недавно скоропостижно ушедшего Виктора Ивановича Омельчака, которого в Заонежье все называли Водяным. Легенда!

Кроме того, Гарницы – родина великого сказителя Трофима Рябинина. Тоже легенда, но из другой эпохи. А главное Гарницы – это самое сердце водного мира Кижских шхер. Деревня на огромном острове-материке. Туда, в это большое плавание и отправились мы подобно древнегреческому певцу и поэту Ариону, о котором писал Пушкин в стихотворении в начале этой главы. Но сначала нас ждал наш кормчий…

История первая. Четверо в лодке и две церкви

Итак, наш кормчий умный в молчание правил грузный чёлн. Впрочем, хватит классики, тем более концовка там так себе. Чёлн наш, бывалый железный катер, и правда оказался грузным от наших городских тел и скарба. Кормчий Александр Марковский, действительно, как у Пушкина, умный человек. А вот молчания не было. Причем не было его всю последующую неделю.

Александр встретил нас, где и договаривались – на причале в Оятевщине. Здесь заканчивается новая асфальтированная дорога к острову Кижи. Это место – портал в водное Заонежье, вход в заонежскую Нарнию. Сюда прибывают туристы, которые добираются на автобусах или автомобилях в Кижи, сюда приезжают на машинах островные заонежане. Здесь заканчивается цивилизация, мир дорог и машин, магазинов и кафе. И начинается большая вода Онего, Кижские шхеры, островные деревни.

Отчалили на катере Александра и тут же телепортировались в водный мир Кижской волости. Игорь с Сергеем разместились на корме, а я начал расспрашивать Сашу про Заонежье. Впрочем, вру. Это Саша, а мы сразу перешли на ты, начал рассказывать, перебивая звук мотора, про Заонежье.

Я ведь не местный, не заонежский. Я из Архангельской области, у меня под Котласом огромный дом. Но это там дом дает тебе какие-то права называться местным, здесь не так, — Александр крутит руль груженого катера, аккуратно выбирая маршрут. Слева остается Кижский погост острова Кижи, объект ЮНЕСКО, центр притяжения здесь.

– Здесь ты становишься человеком, даже пока не местным, только когда у тебя появляется катер. Без катера ты всегда чужой, просто человек, гость, турист. С катером – человек, почти заонежанин. Меня здесь хоть как-то стали принимать не тогда, когда у меня дом появился, а когда я купил катер.

Сергей с галерки, человек с матёры, продолжил мысль, что на материке каждый сам по себе. А тут другая логистика, где катер, а когда-то деревянная лодка – не просто средство передвижения, а настоящая священная корова. На островах без лодки никак, просто не выжить. И люди с лодкой, с катером – часть системы кровообращения всей Кижской волости. Если кому-то из островитян надо на материк, значит, всем надо. Его просят купить что-то, привезти, и так было всегда.

Именно! – подтверждает Александр. – И эта целая система, а значит, и другие отношения людей. Они тут связаны что ли друг с другом.

Наш катер мчит по ряби Кижских шхер. Это не Венеция с ее узкими каналами, здесь – проспекты между материком и островами! И на пути не гондолы, а самые настоящие теплоходы и кометы.

И понимать надо не меньше, а то и больше гондольеров. Каждый, кто сел в лодку, должен знать лоцию, вбить ее себе если не в голову, то в картплоттер или навигатор. Здесь, в шхерах, Онего не прощает ошибок. Вот глубина, а вот мгновенье – и уже камни торчат, а ты летишь вперед в водную стихию, обгоняя в воздухе катер.

Скорости тут не венецианские, почти как на авто в городе, гляди в оба, судоводитель! Повезет потом если просто ремонт лодки или мотора. А можно ведь и остаться тут навсегда.

Но Саша едет аккуратно, нам спокойно. Тем временем, по левому борту показалась Сенная Губа – крупнейшая островная деревня Кижской волости, расположенная на Большом Клименецком острове. Для понимания былого масштаба деревни достаточно сказать, что по сведениям на 1911 год, здесь действовало двухклассное земское училище.

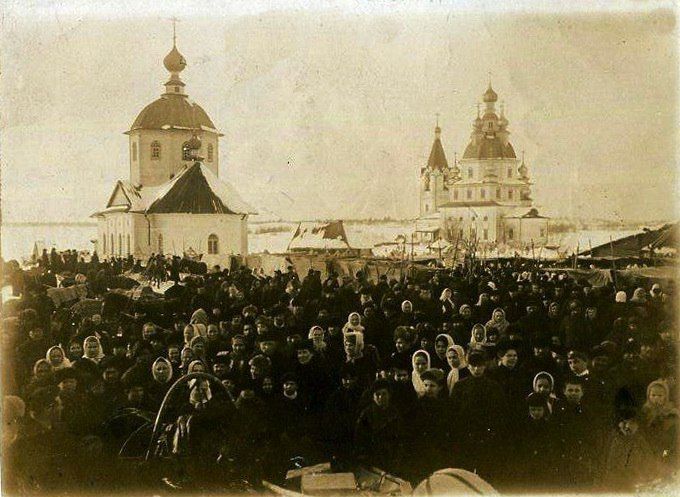

Сейчас не так. Остатки былой роскоши. Но восхититься все еще есть чем. Главные памятники в Сенной – две церкви. Одна (слева на фото) – почти утраченная каменно-деревянная летняя церковь Николая Чудотворца 1810 года постройки. Когда-то она была самая настоящая архитектурная доминанта в Заонежье, как бы сказали архитекторы. Высота храма достигала 30 метров.

И как говорят эксперты музея «Кижи», церковь воплотила в себе основные идеи традиционного народного зодчества Заонежья, Русского Севера – высотность, выразительный силуэт, композиционное единство с природным окружением. Если точнее, воплощала. Сейчас с выразительностью силуэта проблемы. Все, что от нее осталось – остов с колокольней. Верхние деревянные свод и шатер сгорели в 1989 году, после пожара, который, как говорят, устроили мальчишки.

Вторая – живая зимняя церковь Тихвинской иконы Божией Матери 1848 года постройки. Она восстановлена, в отличие от первого храма. Две такие непохожие и странные церкви рядом. Одна сейчас развалины, вторая – действующий отреставрированный храм.

Я вам сейчас расскажу историю, почему одна церковь отреставрирована, а вторая – нет. Думаете, денег не хватило? А вот и нет. Тут дело совсем в другом, и вы должны понимать, в чем, ведь мы в России живем, — Саша предложил нам самим найти ответ на этот вопрос.

Честно сказать, мы не смогли вот так сходу догадаться. И только когда Саша сказал, поняли – ведь вся первая книга про Заонежье у нас практически про это.

Мой тесть Виктор Иванович Омельчак, которого все знали здесь как Водяного и который, к сожалению, скончался в этом году, в свое время, как и многие русские люди, обратился к православию. Возникла у него светлая идея отреставрировать здесь церковь. Где еще, если не в Сенной Губе, рядом с родными Гарницами.

Собрал инициативную группу. Встал вопрос – какой из двух храмов реставрировать. Обе церкви были в плохом состоянии. Выбор в итоге пал на величественный храм Николая Чудотворца. Тот самый сгоревший и утраченный. И выбор понятен, если посмотреть на архивные фото:

Как рассказал Александр, тесть его несколько лет искал человека, который мог бы оплатить работы. Присматривался к приезжающим, к тем, кто пытался прибиться к этим местам. В итоге нашел. Человек этот живет здесь рядом, напротив храма, на другом берегу.

Примерно 20 лет назад началась работа по восстановлению храма. К народной инициативе подключились и музей «Кижи», и Спасо-Кижское Патриаршее Подворье. Навели порядок, даже Поклонный крест установили. Закрыли колокольню конусом с крестом.

— И тут же огребли, потому что пришла проверка, — продолжает Александр. – Выяснилось, что церковь эта памятник архитектуры, исторический объект, который стоит на балансе государства, то есть непонятно кого. В итоге вся инициатива уперлась именно в то, что никакие работы тут проводить нельзя. Причем никто и не собирался отходить от канонов и внешнего облика. Но все равно – нельзя.

А вот церкви Тихвинской иконы Божьей Матери повезло больше. В 1930 годы ее превратили в сельский клуб, лишив не только верхней части, но и всякой формальной исторической ценности и статуса.

В общем, тесть и его команда решили, что будут восстанавливать второй храм, к которому притязаний у государства не было. Делали все по проекту, по старым фотографиям. Как видите, получилось прекрасно. Этот рассказ о том, как у нас работает вся система.

Вроде бы, охраняется государством, а по факту – сами видите. А за восстановленным храмом следят сейчас местные жители, батюшка приезжает на службы.

И еще один интересный факт вспомнил Александр. Когда примерно шесть лет назад открывали после реставрации церковь, кто-то из местных принес храмовую икону Тихвинской Божьей матери как раз с этой церкви.

Почти 100 лет кто-то бережно хранил ее, что в советское время было опасно. Не чудо ли?

Мы с нашей командой молчали и просто смотрели на оба чуда. Одно – которое восстановили, второе – которое охраняется государством.

Рядом с храмами мы увидели камень сказителю Ивану Трофимовичу Рябинину, который здесь жил и умер. Это сын олонецкого крестьянина и, наверное, самого известного сказителя русских былин Трофима Рябинина, от которого пошла династия сказителей Рябининых.

Именно былины Трофима Рябинина в 1861 году записал сначала Павел Рыбников, а потом, спустя 10 лет, и Александр Гильфердинг. Благодаря ему сохранены былины про Илью Муромца и Добрыню Никитича и многие другие.

Трофим Рябинин, к слову, выступал потом в Петербурге и напевы его записывали композиторы Мусоргский и Римский-Корсаков. Про уроженку Заонежья плакальщицу, поэтессу Ирину Федосову, которая тоже покоряла сцены столиц, мы уже рассказывали. А были и другие. Например, Василий Щеголенок, который даже для царской семьи исполнял былины. Богато было Заонежье на таланты.

Как считал Гильфердинг, причина в том, что здесь царили свобода и глушь. Ничто не довлело над творчеством.

Мы постояли у камня Ивану Трофимовичу Рябинину и пошли к катеру, чтобы отправиться на родину его отца, в Гарницы, что в нескольких километрах от Сенной Губы. Туда, в Гарницы, в духовный былинный центр России, и повез нас Александр Марковский на исходе первого дня нашего путешествия. Как вы понимаете, мы были в невероятном предвкушении.

Продолжение следует.